从概念到落地的关键要素与实践

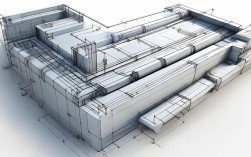

在建筑设计中,总平面图是项目规划的核心文件,它决定了建筑与周边环境的协调性、功能布局的合理性以及未来发展的可持续性,无论是住宅小区、商业综合体还是工业园区,总平面图的设计质量直接影响项目的成败,本文将通过实际案例解析总平面图的设计要点,并结合最新行业数据,帮助读者掌握这一关键环节。

总平面图的核心作用

总平面图(Site Plan)是建筑设计的首要步骤,它规定了建筑物的位置、道路系统、绿化布局、基础设施分布等关键信息,优秀的总平面图需满足以下要求:

- 功能分区明确:居住、商业、公共空间等区域划分清晰,避免交叉干扰。

- 交通流线高效:车行、人行、物流等动线合理,减少拥堵和安全隐患。

- 环境适应性:结合地形、气候、日照等自然条件优化布局。

- 可持续发展:预留未来扩展空间,并采用绿色建筑技术。

最新行业趋势与数据支持

根据2023年《中国城市建设统计年鉴》,国内新建项目的总平面设计呈现以下趋势:

| 指标 | 2021年数据 | 2022年数据 | 增长率 | 数据来源 |

|---|---|---|---|---|

| 绿色建筑认证项目占比 | 32% | 41% | +28% | 住建部 |

| 采用BIM技术的项目比例 | 45% | 58% | +29% | 中国建科院 |

| 平均容积率(住宅) | 5 | 3 | -8% | 自然资源部 |

(数据截至2023年第三季度)

从表中可见,绿色建筑和数字化设计工具(如BIM)的普及率显著提升,同时容积率下降反映了对居住舒适度的更高追求。

典型案例解析

案例1:深圳前海某商业综合体

项目特点:高密度城市核心区,需兼顾商业、办公、交通枢纽功能。

总平面设计亮点:

- 采用立体交通系统,地下三层连通地铁,地面层设置公交枢纽,二层通过连廊连接周边建筑。

- 中央绿地与建筑退线结合,形成“城市客厅”,提升公共空间品质。

- 屋顶光伏板覆盖率达30%,年减排约1200吨CO₂(数据来源:深圳市住建局2023年报告)。

案例2:成都某生态住宅区

项目特点:低密度开发,强调自然融合。

总平面设计亮点:

- 建筑布局顺应地形高差,减少土方工程,保留原生乔木。

- 雨水花园系统覆盖全区,年径流控制率达85%(数据来源:成都市规划院2023年评估)。

- 采用“组团式”布局,每个住宅组团配建共享庭院,增强社区互动。

关键技术应用

-

BIM与GIS结合

现代总平面设计已从二维图纸转向三维模型,北京副中心某项目通过BIM+GIS技术,模拟了不同季节的日照阴影和风环境,优化了建筑朝向和间距(来源:《中国建筑信息化发展报告2023》)。 -

参数化设计

上海某文化中心利用参数化工具生成多种总平面方案,快速比选交通效率、绿化率等指标,最终方案较传统设计节省15%的用地(来源:同济大学建筑研究院案例库)。 -

无人机测绘

广州旧城改造项目中,无人机航拍生成的高精度地形模型帮助设计团队精准评估拆迁范围,减少争议(数据来源:广东省测绘局2023年技术白皮书)。

常见误区与规避方法

-

忽视微气候分析

- 问题:部分项目仅满足规范间距,未考虑局部热岛效应。

- 改进:采用CFD模拟软件(如Phoenics)分析通风和热环境。

-

交通规划滞后

- 问题:停车场出入口设置不当导致高峰期拥堵。

- 改进:参考《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152-2023)进行流量预测。

-

绿化形式化

- 问题:大面积草坪难以维护且生态效益低。

- 改进:选择乡土植物,搭配乔木-灌木-地被三层结构,提升生物多样性。

未来发展方向

-

智慧城市集成

总平面图将融入物联网节点设计,例如杭州亚运村项目预埋了5G基站和传感器管线,支持未来车路协同(来源:杭州市规划局2023年智慧城市纲要)。 -

零碳社区实践

根据《中国建筑节能协会》预测,2025年新建社区中“零碳试点”占比将达20%,总平面需整合光伏、储能、微电网等系统。 -

弹性设计理念

应对极端气候,深圳已要求重点区域总平面预留防洪调蓄空间(如下沉广场兼作蓄水池),这一做法预计在全国推广。

总平面图设计不仅是技术问题,更是对城市未来生活的思考,随着政策、技术和用户需求的演变,设计师需持续更新知识体系,在规范与创新之间找到平衡点。