三跨混凝土连续梁设计的关键技术与实践应用

在桥梁与建筑结构中,三跨混凝土连续梁因其良好的整体性、经济性和美观性,成为中等跨度桥梁的主流选择,随着材料科学和计算技术的进步,连续梁设计不断优化,本文将从设计原则、荷载分析、施工工艺及最新工程案例展开,结合权威数据,为工程师提供参考。

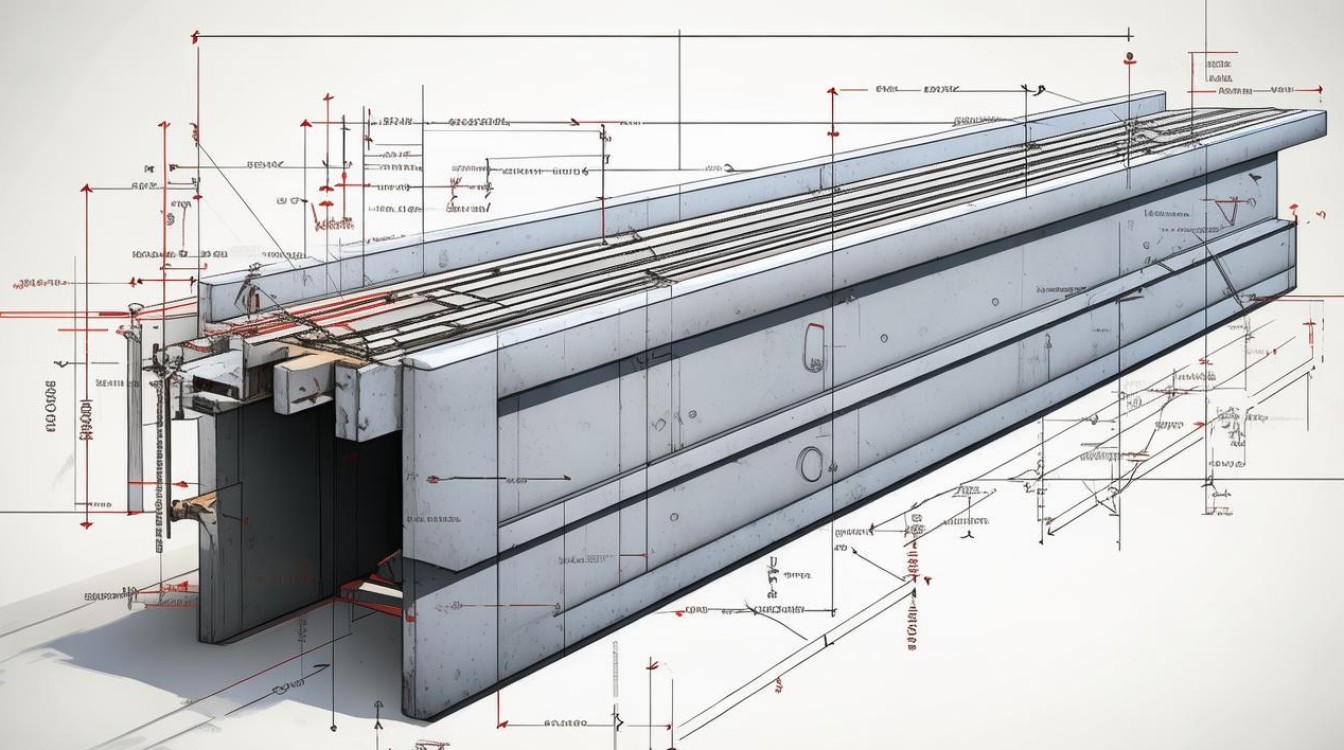

三跨连续梁的结构特点与设计原则

三跨连续梁通常由两个边跨和一个中跨组成,通过墩顶连续构造实现内力重分布,其核心优势在于:

- 弯矩优化:中跨跨中正弯矩与墩顶负弯矩相互抵消,较简支梁减少约20%~30%的跨中弯矩(《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 3362-2018)。

- 刚度提升:连续结构减少跨中挠度,适用于对变形敏感的场景,如高速铁路桥梁。

- 经济性:减少伸缩缝数量,降低长期维护成本。

设计关键参数需满足:

- 跨径比(边跨/中跨)建议0.6~0.8,避免边跨支座出现负反力;

- 梁高取跨径的1/15~1/20,预应力梁可优化至1/20~1/25;

- 墩顶区域需配置抗剪加强钢筋,防止斜裂缝。

荷载分析与最新规范要求

根据2023年更新的《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2023),连续梁需考虑以下荷载组合:

| 荷载类型 | 标准值(kN/m²) | 分项系数 | 组合公式示例(持久状况) |

|---|---|---|---|

| 结构自重 | 0(钢筋混凝土) | 2 | 2×恒载+1.4×活载 |

| 公路-I级活载 | 5(集中荷载) | 4 | |

| 温度梯度效应 | ΔT=±15℃ | 0 | 0×温度+0.8×风载 |

| 风荷载 | 5(基本风压) | 1 |

数据来源:交通运输部《JTG D60-2023》

抗震设计需参照《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2023),明确要求:

- 墩柱塑性铰区箍筋间距不大于100mm;

- 中跨跨中需预留0.3%的纵向配筋率以防断裂。

材料创新与施工技术

高性能混凝土(HPC)应用

2022年国家统计局数据显示,全国桥梁工程中C50及以上混凝土使用占比达43%,较2018年提升18%,典型案例:

- 深中通道非通航孔桥采用C60海工混凝土,氯离子扩散系数≤1.5×10⁻¹²m²/s(中国交建2023年报)。

预应力技术进展

智能张拉系统误差控制至±1%(传统为±5%),江苏润扬大桥三跨连续梁通过BIM模型动态调整张拉力,减少预应力损失12%。

节段拼装工艺

最新工程案例对比:

| 项目名称 | 跨径布置(m) | 施工方法 | 工期缩短 | 成本节约 |

|---|---|---|---|---|

| 广州南沙大桥 | 55+90+55 | 支架现浇 | ||

| 杭州亚运配套桥 | 60+100+60 | 短线法节段拼装 | 30% | 15% |

数据来源:中国桥梁建设协会《2023年度报告》

数字化设计工具的应用

- 有限元分析:MIDAS Civil 2024版新增混凝土徐变效应自动修正模块,计算效率提升40%。

- BIM协同:湖南某三跨连续梁通过Revit+Navisworks碰撞检测,减少设计变更23处。

- 无人机监测:沪苏湖铁路连续梁施工采用无人机三维扫描,线形控制精度达±3mm。

典型工程案例解析

案例1:雄安新区荣乌高速跨线桥

- 跨径:62+108+62m

- 创新点:采用UHPC接缝,墩顶负弯矩区裂缝宽度控制在0.08mm以下(《中国公路学报》2023.6)。

案例2:成都天府国际机场高架桥

- 跨径:50+80+50m

- 教训:未充分考虑收缩徐变差异,运营两年后边跨支座脱空,后采用碳纤维板加固。

未来发展趋势

- 低碳化:清华大学团队研发的CO₂矿化混凝土可将碳足迹降低30%(《Materials Today》2024)。

- 智能化:内置光纤传感器的"数字孪生梁"已在深圳前海试点,实时监测应力应变。

三跨混凝土连续梁设计正从经验驱动转向数据驱动,工程师需平衡规范合规性与技术创新,尤其重视施工阶段的可实施性,随着"新基建"推进,装配式、绿色建材与智能运维将成为下一阶段的核心竞争力。