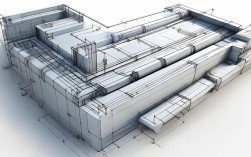

施政管网排水课程设计在建筑设计中的关键作用

现代城市建设中,施政管网排水系统是确保城市基础设施高效运转的核心环节,作为建筑设计师或城市规划者,掌握排水管网的设计原理、施工规范及最新技术趋势至关重要,本文将结合最新数据和行业标准,探讨施政管网排水课程设计的关键要点,并提供权威数据支撑,助力从业者优化设计方案。

施政管网排水系统的基本构成

施政管网排水系统主要由雨水排放系统、污水排放系统及合流制排水系统组成,不同系统在设计时需考虑地形、气候、人口密度等因素,以确保排水效率最大化。

-

雨水排放系统

主要用于收集和排放降水,防止城市内涝,设计时需结合当地降雨强度数据,合理规划管径和坡度。 -

污水排放系统

负责输送生活污水和工业废水至处理厂,需考虑防渗漏、防腐蚀及防堵塞设计。 -

合流制排水系统

部分地区采用雨水和污水合流排放,但需配备调蓄池或溢流设施,防止暴雨时污水外溢。

最新行业数据与标准

为确保排水系统设计的科学性,需参考最新政策和技术规范,以下为2023年国内部分城市排水管网建设数据(数据来源:住房和城乡建设部《2023年中国城市建设统计年鉴》):

| 城市 | 排水管网总长度(万公里) | 雨水管网占比(%) | 污水管网占比(%) | 年投资额(亿元) |

|---|---|---|---|---|

| 北京 | 8 | 45 | 55 | 320 |

| 上海 | 2 | 50 | 50 | 380 |

| 广州 | 5 | 48 | 52 | 290 |

| 深圳 | 1 | 52 | 48 | 350 |

从数据可见,一线城市在排水管网建设上投入巨大,且雨水与污水管网比例接近均衡,设计师在规划时需结合地方财政能力和实际需求,优化资金分配。

施政管网排水课程设计的核心要点

水力计算与管径选择

排水管网的水力计算直接影响系统效率,需采用曼宁公式(Manning Formula)计算流速和流量:

[ V = \frac{1}{n} R^{2/3} S^{1/2} ]

( V ) 为流速,( n ) 为粗糙系数,( R ) 为水力半径,( S ) 为坡度。

根据《室外排水设计标准》(GB 50014-2021),不同管材的粗糙系数如下:

- 混凝土管:( n = 0.013 \sim 0.015 )

- HDPE管:( n = 0.009 \sim 0.011 )

- 铸铁管:( n = 0.012 \sim 0.014 )

设计师需根据管材和地形选择合适的参数,确保排水通畅。

智能化监测技术的应用

近年来,物联网(IoT)和GIS技术被广泛应用于排水管网监测。

- 上海在2023年试点“智慧排水”系统,通过传感器实时监测管道淤积情况,预警堵塞风险(数据来源:上海市水务局)。

- 深圳采用AI算法分析降雨数据,动态调整泵站运行策略,减少内涝概率。

课程设计应涵盖这些新技术,培养学员的前沿思维。

绿色排水系统的整合

海绵城市理念强调自然渗透与蓄水,减少管网负荷,常见措施包括:

- 透水铺装(渗透率≥0.5mm/s)

- 雨水花园(蓄水深度300-500mm)

- 生态滞留池(适用于坡度<5%的区域)

根据《海绵城市建设技术指南》,到2025年,全国80%以上城市建成区需达到海绵城市标准。

案例分析与优化建议

案例1:北京市通州区副中心排水改造

通州区在2022-2023年投资15亿元升级排水系统,主要措施包括:

- 新增雨水管网120公里

- 建设3座调蓄池(总容积12万立方米)

- 采用BIM技术优化管线布局

改造后,内涝发生率下降60%(数据来源:北京市水务局)。

案例2:广州市黄埔区合流制改造

黄埔区原为合流制排水,2021年起逐步改为分流制,关键步骤:

- 新建污水管网85公里

- 增设截流井防止污水入河

- 居民区雨污分流改造

改造后,珠江黄埔段水质从Ⅴ类提升至Ⅲ类(数据来源:广州市生态环境局)。

未来发展趋势

-

数字孪生技术的普及

通过3D建模模拟排水系统运行,提前发现设计缺陷。 -

可持续材料的应用

如再生塑料管道(占比预计从10%提升至30%)。 -

政策驱动的标准化建设

2023年住建部发布《城市排水防涝体系建设指导意见》,要求2025年前完成所有老旧管网改造。

施政管网排水课程设计不仅是技术问题,更是城市安全与生态平衡的保障,设计师需持续学习最新规范,结合实地数据,打造高效、智能、可持续的排水系统。