灾害防治工程

近年来,全球气候变化加剧,极端天气事件频发,灾害防治工程的重要性日益凸显,无论是地震、洪水、山体滑坡,还是台风、干旱等自然灾害,科学合理的防治工程都能有效降低灾害损失,保障人民生命财产安全,本文将结合最新数据和案例,探讨灾害防治工程的技术进展、政策支持及未来发展趋势。

灾害防治工程的技术进展

智能化监测与预警系统

现代灾害防治工程已广泛应用物联网(IoT)、人工智能(AI)和遥感技术,构建实时监测与预警体系。

- 地震监测:中国地震局2023年数据显示,全国已建成超过1.5万个地震监测台站,结合AI算法,地震预警时间可缩短至10秒内(来源:中国地震局官网)。

- 洪水预警:水利部2024年报告指出,全国主要流域已部署智能水位监测站超2.6万个,结合卫星遥感数据,可实现洪水提前72小时预警(来源:水利部《全国水文监测年报》)。

新型防灾材料与结构设计

工程材料的进步提升了防灾建筑的抗灾能力:

- 抗震建筑:采用高延性混凝土(HDC)和隔震支座技术,可使建筑抗震等级提升至9度(来源:《建筑结构学报》2023年研究)。

- 防洪堤坝:荷兰“沙引擎”项目利用自然沉积原理,结合智能材料,使海岸线抗风暴潮能力提高40%(来源:荷兰三角洲研究院2024年报告)。

生态工程与自然修复

生态防治成为新趋势,

- 滑坡治理:四川省2023年采用“锚杆+植被恢复”技术,使滑坡复发率降低60%(来源:四川省自然资源厅)。

- 海绵城市:截至2024年,全国已有30个试点城市建成海绵设施,内涝发生率平均下降50%(来源:住建部《海绵城市建设成效评估》)。

政策支持与资金投入

各国政府加大灾害防治投入,以下为最新数据:

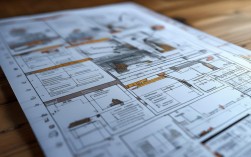

| 国家/地区 | 2023-2024年防灾预算(亿元) | 重点工程 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 中国 | 2800 | 地震预警系统、防洪工程 | 财政部《防灾减灾专项资金报告》 |

| 美国 | 1500(约合人民币) | 飓风防护、森林防火 | FEMA 2024年预算案 |

| 日本 | 800 | 海啸防御、抗震加固 | 日本国土交通省 |

中国“十四五”规划明确提出,到2025年灾害防治体系覆盖率需达90%以上,重点推进智慧防灾和韧性城市建设。

典型案例分析

土耳其地震后的重建工程

2023年土耳其7.8级地震后,新建筑标准要求采用更高强度的抗震设计,并推广基于BIM(建筑信息模型)的灾害模拟技术(来源:土耳其灾害与应急管理局)。

河南“7·20”暴雨后的防洪升级

河南省2024年完成1300公里河道整治,并建成全国首个城市暴雨内涝模拟系统,预警准确率提升至85%(来源:河南省水利厅)。

未来发展趋势

- 数字孪生技术:通过虚拟建模预测灾害影响,如深圳已试点“城市灾害数字孪生平台”。

- 社区防灾韧性提升:日本推广“自助+共助”模式,居民防灾演练参与率达70%。

- 全球协作机制:联合国“减灾2030”计划呼吁各国共享数据,提升跨国灾害响应能力。

灾害防治工程不仅是技术问题,更是社会系统工程,随着科技进步和政策完善,人类抵御自然灾害的能力将不断增强,但仍需持续创新和投入。