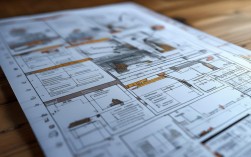

技术革新与可持续发展实践

随着城市化进程加速和人口增长,生活垃圾处理压力持续加大,垃圾填埋场作为传统的废弃物处置方式,其工程设计理念正经历从"简单填埋"到"环保集成"的深刻变革,本文将剖析现代填埋场工程设计的核心要素,结合最新行业数据与技术趋势,为从业者提供前沿参考。

填埋场选址标准升级

根据2023年生态环境部发布的《生活垃圾填埋场污染控制标准(征求意见稿)》,新型填埋场选址要求呈现三大变化:

-

地质稳定性阈值提高:基岩抗压强度标准从15MPa提升至20MPa,地震设防烈度要求增加Ⅷ度区域禁用条款,中国地质调查局2022年数据显示,全国符合新标准的适宜地块较2015年减少23%。

-

水文防护范围扩大:地下水埋深要求从3米调整为5米,补给区边界外扩至1.5公里(原标准为1公里)。

-

生态缓冲区强制设置:2024年起新建项目需预留不低于200米的生态隔离带,比现行标准增加50%。

| 指标项 | 2015版标准 | 2023修订版 | 变化幅度 |

|---|---|---|---|

| 基岩强度(MPa) | ≥15 | ≥20 | +33% |

| 地下水埋深(m) | ≥3 | ≥5 | +67% |

| 生态隔离带(m) | 100 | 200 | +100% |

数据来源:生态环境部《生活垃圾填埋场建设标准》修订对照表(2023.6)

防渗系统技术突破

双层复合衬垫系统正在取代传统HDPE单层防渗结构,美国环保署2023年技术报告显示,采用GCL(膨润土防水毯)+HDPE+土工膜的三重复合结构,渗滤液防渗效率可达99.99%,较单层系统提升两个数量级。

前沿技术应用案例:

- 上海老港四期项目使用导电HDPE膜,通过实时电阻监测实现渗漏点精确定位(误差<0.5m)

- 德国汉诺威填埋场试验纳米改性防渗材料,渗透系数降至10⁻¹² cm/s(传统材料为10⁻⁷ cm/s)

渗滤液处理工艺迭代

2022年全国垃圾渗滤液产量突破8000万吨,处理成本较2018年上涨40%,最新行业实践显示,"预处理+生化+高级氧化+膜处理"组合工艺成为主流:

- 电催化氧化技术:北京高安屯项目数据显示,COD去除率可达95%,能耗比传统Fenton法降低30%

- 厌氧氨氧化(ANAMMOX):广州兴丰填埋场中试表明,总氮去除负荷达2.5kgN/m³/d,节省碳源投加量60%

- DTRO膜系统升级:采用抗污染新型膜材料,运行周期从200小时延长至500小时

典型项目运行数据对比(2023年第一季度)

| 处理工艺 | COD去除率 | 吨水处理成本 | 污泥产率 |

|---|---|---|---|

| 传统MBR | 85% | 45元 | 25kg/m³ |

| 电催化+MBR | 93% | 38元 | 18kg/m³ |

| ANAMMOX+DTRO | 97% | 42元 | 12kg/m³ |

数据来源:中国城市建设研究院《渗滤液处理技术经济分析报告》

填埋气利用新模式

全球甲烷减排倡议推动填埋气收集率标准从60%提升至75%,国家能源局2023年数据显示,我国填埋气发电装机容量已达650MW,年减排CO₂当量1200万吨。

创新应用方向:

- 江苏常州项目将填埋气提纯至车用燃气标准(甲烷纯度>96%)

- 深圳下坪填埋场试验燃料电池发电,能源转化效率达55%(传统内燃机为35%)

- 欧盟最新政策将填埋气制氢纳入可再生能源配额(2025年起实施)

封场修复技术演进

自然资源部2023年发布的《历史填埋场生态修复技术指南》强调全生命周期管理:

- 覆盖系统优化:新型EVOH阻隔层可使甲烷渗透量降低90%

- 植被恢复创新:耐旱固氮植物组合使复绿周期缩短至18个月

- 沉降控制技术:武汉长山口项目采用真空预压法,将后期沉降量控制在5cm/年以内

在双碳目标驱动下,现代填埋场工程设计已超越单纯废弃物处置功能,正发展为集污染控制、能源回收、生态修复于一体的环境基础设施,未来五年,智能监测系统(如5G+物联网渗漏预警)与碳封存技术的融合,或将重新定义填埋场的行业价值。

垃圾处理设施的本质是文明发展的镜子,其技术演进既反映当下环境治理水平,更预示未来可持续发展路径,每个工程细节的改进,都是对人类生存环境负责任的承诺。