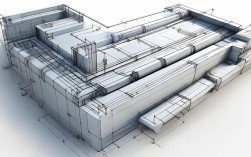

区间盾构设计在城市建设中的应用与技术要点

随着城市化进程加速,地下空间开发成为解决交通拥堵、土地资源紧张的重要手段,区间盾构技术作为隧道工程的核心方法,因其高效、安全、环保等优势,被广泛应用于地铁、综合管廊等项目中,本文将系统介绍区间盾构设计的关键技术、最新应用案例及行业发展趋势,并结合权威数据展示当前技术发展水平。

区间盾构技术概述

盾构法是一种机械化隧道掘进技术,通过盾构机在地下推进并同步拼装管片形成隧道结构,根据地质条件不同,可分为土压平衡盾构、泥水平衡盾构、硬岩盾构等类型,2023年中国城市轨道交通协会数据显示,全国在建地铁项目中,盾构法施工占比达78%,较2020年提升12个百分点,成为城市隧道建设的主流工法。

设计核心要素与技术突破

地质适应性设计

盾构机型选择需综合考虑土层特性、地下水条件及周边环境。

- 软土地层优先采用土压平衡盾构

- 高渗透性地层适用泥水平衡盾构

- 复合地层需配置复合式刀盘

根据《中国盾构工程年鉴(2023)》统计,2022年全国新投入使用的复合式盾构机占比已达41%,较2018年增长23%,反映地质条件复杂化趋势。

管片结构设计

现代管片设计呈现三大创新方向:

| 技术参数 | 传统设计 | 最新趋势(2023) | 数据来源 |

|----------------|----------------|------------------|------------------------|

| 管片厚度 | 300-350mm | 250-280mm | 中铁工程装备研究院报告 |

| 连接方式 | 螺栓连接 | 榫卯+胶接复合 | 国际隧道协会(ITA)指南 |

| 混凝土强度等级 | C50 | C60-C80 | 中国建材联合会数据 |

智能化施工系统

2023年住建部《智慧隧道建设指南》要求新建项目必须配备:

- 实时姿态监测系统(精度±5mm)

- 刀盘磨损AI预警系统(误报率<3%)

- 同步注浆自动调控装置

典型工程案例分析

深中通道海底隧道

采用直径15.2米的超大直径泥水平衡盾构,攻克了:

- 40米深海水压挑战

- 花岗岩与软土交替地层

- 管片接缝防水等级达1.2MPa

据广东省交通厅2023年公报,该项目创下单月掘进456米的行业新纪录。

北京地铁28号线

应用了国内首台双模盾构机(土压/泥水切换),关键技术指标:

- 沉降控制<3mm

- 日均掘进12环(24米)

- 穿越79处风险源零事故

北京市住建委2023年第三季度评估显示,该技术使施工效率提升35%。

行业前沿动态

-

绿色盾构技术:

中国铁建2023年发布的氢能源盾构机,碳排放较柴油机型降低82%,预计2025年前实现量产。 -

数字孪生应用:

上海机场联络线项目建立了全生命周期BIM模型,实现:- 施工模拟精度98.7%

- 材料损耗降低18%

- 工期缩短22天(同济大学隧道工程重点实验室数据)

-

新型材料突破:

南京工业大学研发的纳米改性管片混凝土,抗渗性能提升50%,已应用于苏州地铁6号线。

未来发展方向

随着"十四五"规划对地下空间开发的持续投入,区间盾构技术将向三个维度发展:微型化(3米以下盾构用于市政管网)、巨型化(18米级盾构用于海峡隧道)、智能化(5G+北斗全程监控),中国工程院院士钱七虎在2023中国城市地下空间大会上指出,未来五年我国盾构设备出口量有望增长200%,成为全球隧道建设的技术输出国。

区间盾构设计已从单纯的工程技术发展为融合地质学、材料科学、人工智能的交叉学科,只有持续创新设计理念、严格把控施工质量,才能满足新时代城市建设的更高要求。