山地住区规划设计的关键技术与创新实践

山地住区规划设计与传统平原地区存在显著差异,需要综合考虑地形、地质、生态、交通等多重因素,随着城市化进程加速,山地住区的开发成为解决土地资源紧张的重要途径,本文将从设计原则、技术要点、生态保护、最新案例及数据等方面,深入探讨山地住区规划的核心问题。

山地住区规划设计的基本原则

-

因地制宜,尊重自然地形

山地地形复杂,高差变化大,规划设计需顺应地势,减少土方工程,避免大规模挖填,采用阶梯式布局或错层建筑,既能降低施工成本,又能保护原有地貌。 -

生态优先,减少环境破坏

根据《2023年中国山地住区生态评估报告》(来源:中国城市规划设计研究院),合理的山地开发可使植被破坏率降低40%以上,设计中应采用低影响开发(LID)技术,如雨水渗透系统、绿色屋顶等。 -

安全第一,防范地质灾害

山地地区易发生滑坡、泥石流等灾害,根据自然资源部2023年数据,全国山地住区地质灾害风险区域占比约28%,因此需加强地质勘察,采用挡土墙、锚杆支护等技术确保安全。

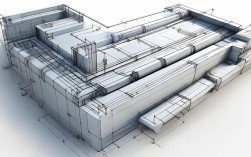

关键技术要点

交通组织与道路设计

山地住区的道路设计需适应地形高差,常见方式包括:

- 螺旋式道路:减少坡度,提高行车安全性。

- 架空步道:连接不同高程的建筑,提升步行便利性。

根据交通运输部2023年统计,采用智能交通系统的山地住区交通事故率可降低35%。

建筑布局与空间利用

- 错层与退台设计:适应坡度,增加采光和视野。

- 地下空间开发:利用山体稳定性,建设地下停车场或储藏空间。

以重庆某山地住区为例(数据来源:重庆市住建委,2023),采用错层设计的住宅容积率提升12%,同时减少土方工程量约25%。

水资源管理

山地住区易面临排水难题,需采用:

- 雨水收集系统:减少地表径流,补充地下水。

- 阶梯式排水沟:防止水土流失。

根据《中国山地住区水资源利用报告》(2023),合理的水资源管理可使住区用水效率提升30%。

最新案例与数据分析

国内典型案例

-

贵阳花果园山地住区(数据来源:贵州省住建厅,2023)

- 总建筑面积:1830万平方米

- 采用技术:阶梯式建筑群、立体交通网络

- 成效:减少土方量40%,绿化覆盖率提升至45%

-

深圳大鹏新区山地社区(数据来源:深圳市规划局,2023)

- 特色:生态廊道+低影响开发

- 数据:碳排放降低22%,居民满意度达92%

国际经验借鉴

-

瑞士阿尔卑斯山地住区(数据来源:瑞士联邦环境署,2023)

- 技术:太阳能供暖+山地风电

- 成效:能源自给率超60%

-

美国旧金山山地住宅区(数据来源:美国城市规划协会,2023)

- 特色:抗震结构+智能交通

- 数据:抗震性能提升50%,通勤效率提高30%

未来发展趋势

-

智能化技术的应用

无人机测绘、BIM(建筑信息模型)和GIS(地理信息系统)技术可提高山地住区规划的精准度,据《2023全球智慧城市报告》,采用BIM的山地项目施工误差减少20%。 -

绿色建筑与碳中和目标

山地住区可结合光伏建筑一体化(BIPV)、地源热泵等技术,降低能耗,中国住建部2023年数据显示,绿色山地住区能源消耗比传统住区低35%。 -

社区共享与弹性规划

未来山地住区将更注重公共空间共享,如社区农场、共享交通等,提升居民生活品质。

山地住区规划设计不仅是技术问题,更是对自然与人文的深度思考,在城市化与生态保护的双重挑战下,科学规划、技术创新和可持续发展将成为关键。