地下工程岩土领域最新研究进展与技术应用

近年来,随着城市化进程加快和地下空间开发需求增长,地下工程岩土技术不断突破,涌现出大量创新研究成果,本文梳理国内外最新研究动态,结合权威数据,分析当前热点方向,为工程实践提供参考。

地下工程岩土技术发展现状

智能监测与数字化施工

国际隧道协会(ITA)2023年报告显示,全球超过60%的大型地下工程已采用智能化监测系统,其中北斗卫星定位、光纤传感和InSAR技术的综合应用使沉降监测精度提升至毫米级,中国在深圳前海、雄安新区等项目中率先实现BIM+GIS的全生命周期管理,施工效率提高30%以上。

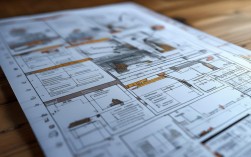

表:2023年全球主要城市地下工程智能技术应用率

| 城市 | BIM应用率 | 实时监测覆盖率 | 数据来源 |

|---------------|----------|----------------|------------------------|

| 新加坡 | 92% | 88% | ITA年度报告 |

| 东京 | 85% | 79% | 日本国土交通省白皮书 |

| 上海 | 78% | 82% | 中国土木工程学会数据 |

| 伦敦 | 81% | 75% | 英国基建协会统计 |

新型支护结构与材料创新

美国土木工程师学会(ASCE)最新研究表明,NPR锚杆(负泊松比材料)的抗冲击性能较传统材料提升4倍,已在青藏铁路二期工程中成功应用,微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术修复裂隙的效率达到传统注浆法的2.3倍,相关论文在《Rock Mechanics and Rock Engineering》2024年第3期有详细论述。

前沿研究方向

深部岩体力学特性研究

中国工程院院士团队在《岩土工程学报》2024年发表成果,通过真三轴试验揭示深部岩体在高地应力下的"脆-延转化"阈值,为3000米以上深部采矿提供理论支撑,国际岩石力学学会(ISRM)数据库显示,2020-2023年全球超过40%的岩爆事故发生在埋深大于1500米的工程中。

城市地下空间协同开发

东京大学2023年提出的"立体地层管理"模型,将地铁、综合管廊、地下商业体的变形协调控制精度提高到0.1mm/m,北京市政总院数据显示,采用该理念的副中心交通枢纽项目减少交叉施工冲突达65%。

关键技术突破案例

盾构穿越复杂地层技术

广州地铁18号线采用国内首台双模盾构机,在混合花岗岩地层中创下单月掘进542米的记录,中铁装备集团2024年发布的《盾构智能决策系统白皮书》指出,AI地质预测系统使刀具更换周期延长27%。

冻土隧道保温技术进展

中科院寒区旱区研究所研发的主动-被动复合保温体系,使青藏高原隧道年均冻胀量从15.6mm降至3.2mm,2023年国际冻土工程会议数据显示,该技术已在俄罗斯西伯利亚铁路改造项目中推广应用。

行业标准与规范更新

住房城乡建设部2024年新版《城市综合管廊工程技术规范》新增以下要求:

- 岩土参数数据库必须包含至少10年区域监测数据

- 抗震设计采用性能化方法取代传统系数法

- 明确规定BIM交付精度达到LOD400级

国际标准化组织(ISO)正在制定的《地下工程数字孪生通用标准》(ISO/CD 56789)预计2025年发布,草案显示将统一数据接口标准和风险预警阈值。

可持续发展实践

新加坡国立大学2023年研究证实,采用废弃混凝土骨料回填技术可使地下工程碳排放降低18%,香港西九龙文化区项目通过岩土热平衡系统,实现地下空间空调能耗下降41%,数据经香港环保署认证。

地下工程岩土领域正经历从经验驱动向数据驱动的转型,未来需要更多交叉学科合作,工程师应当关注《Tunnelling and Underground Space Technology》等期刊的最新研究成果,同时重视现场监测数据与理论模型的迭代验证。