给水管网工程技术

给水管网是城市基础设施的重要组成部分,直接关系到居民生活用水、工业供水及消防系统的正常运行,随着城市化进程加快和环保要求提高,给水管网工程技术也在不断革新,本文将介绍当前给水管网工程的最新技术、材料应用、智能管理及行业发展趋势,并结合最新数据进行分析。

给水管网工程技术的最新发展

1 新型管材的应用

传统给水管网多采用铸铁管、钢管和混凝土管,但这些材料易腐蚀、寿命短,近年来,新型管材如聚乙烯(PE)管、球墨铸铁管(DIP)、玻璃钢管(FRP)等逐渐成为主流。

- 聚乙烯(PE)管:具有耐腐蚀、柔韧性好、施工便捷等优势,尤其适用于非开挖施工。

- 球墨铸铁管(DIP):结合了铸铁的强度和钢的韧性,抗压能力强,使用寿命可达50年以上。

- 玻璃钢管(FRP):重量轻、耐腐蚀性强,适用于高腐蚀性环境。

根据《2023年中国市政管道行业报告》,PE管在新建给水管网中的占比已达45%,球墨铸铁管占比30%,传统钢管和混凝土管的市场份额逐年下降。

2 非开挖修复技术

传统管网改造需要大面积开挖,影响交通并增加成本,非开挖修复技术(Trenchless Technology)成为行业新趋势,主要包括:

- CIPP(固化内衬修复):采用树脂浸渍软管,在旧管道内固化形成新管,适用于DN100-DN2000的管道修复。

- 螺旋缠绕法:通过螺旋缠绕PE带形成新管,适用于大口径管道修复。

- 爆管法(Pipe Bursting):利用液压设备将旧管破碎并同步拉入新管,适用于老旧铸铁管更换。

据中国市政工程协会统计,2022年全国采用非开挖修复技术的给水管网工程占比已达28%,预计2025年将提升至40%。

智能管网监测与管理

1 物联网(IoT)与大数据分析

现代给水管网正逐步向智能化方向发展,通过传感器、SCADA系统和云计算实现实时监测,主要应用包括:

- 漏损监测:利用压力传感器和声波检测技术,精准定位漏点,降低漏损率。

- 水质在线监测:通过pH、浊度、余氯传感器,确保供水安全。

- 水力模型优化:基于大数据分析优化管网运行,降低能耗。

根据住建部《2023年城市供水漏损控制报告》,全国平均漏损率已从2018年的15.2%降至2023年的9.8%,其中智能监测系统的贡献率超过40%。

2 数字孪生技术

数字孪生(Digital Twin)技术通过建立管网三维模型,模拟不同工况下的运行状态,辅助决策。

- 爆管预警:结合历史数据和实时监测,预测高风险管段。

- 应急调度:模拟极端天气或事故场景,优化抢修方案。

北京、上海、深圳等一线城市已试点应用数字孪生技术,预计未来5年将在全国推广。

行业政策与标准更新

1 国家政策推动

近年来,国家出台多项政策推动给水管网升级:

- 《“十四五”城市供水安全保障规划》要求2025年前完成老旧管网改造10万公里。

- 《城镇供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ 92-2023)将漏损率控制目标调整为9%以下。

2 国际标准借鉴

我国逐步引入国际先进标准,如:

- ISO 24510(饮用水服务管理标准)

- AWWA C150(球墨铸铁管设计标准)

这些标准的实施提高了管网工程的可靠性和安全性。

最新行业数据与案例分析

1 2023年全国给水管网建设数据

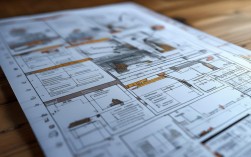

| 指标 | 2023年数据 | 同比增长 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 新建给水管网长度 | 12,500公里 | +8.5% | 住建部 |

| 老旧管网改造长度 | 8,200公里 | +15% | 中国水协 |

| 智能监测系统覆盖率 | 35% | +10% | 赛迪顾问 |

| 非开挖技术应用占比 | 28% | +6% | 市政工程协会 |

2 典型案例

案例1:广州市智慧水务项目

广州自2021年起部署智能监测系统,结合AI算法优化调度,漏损率从12%降至7.5%,年节水超1亿吨。

案例2:雄安新区地下综合管廊

采用PE管+数字孪生技术,实现全生命周期管理,成为全国示范工程。

未来发展趋势

- 绿色低碳材料:如生物基PE管、可回收复合材料将逐步推广。

- AI+管网运维:机器学习算法将进一步提升漏损预测准确率。

- 区域一体化供水:跨区域调水工程增多,管网互联互通成为重点。

给水管网工程技术的进步不仅提升了供水安全,也为智慧城市建设奠定了基础,随着新材料、新技术的广泛应用,管网系统将更加高效、智能、可持续。