土木工程放线过程的技术要点与最新实践

土木工程放线是施工过程中的关键环节,直接影响工程质量和进度,随着测量技术的进步和数字化工具的普及,放线方法不断优化,效率显著提升,本文将详细介绍放线的基本流程、技术要点,并结合最新行业数据和案例,分析当前发展趋势。

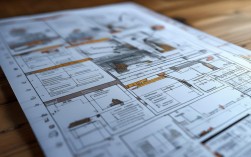

放线的基本流程

放线是根据设计图纸将建筑物的平面位置和高程标定到施工现场的过程,主要包括以下步骤:

- 控制点布设:在施工区域建立测量控制网,作为放线基准。

- 坐标计算:根据设计图纸计算关键点的坐标和高程。

- 实地标定:使用全站仪、RTK等设备将坐标投射到地面。

- 复核校正:检查放线精度,确保符合规范要求。

现代放线技术应用

全站仪与RTK技术

传统经纬仪和水准仪已逐步被全站仪和RTK(实时动态差分定位)取代,RTK技术依托北斗、GPS等卫星系统,可实现厘米级定位,大幅提升放线效率。

根据《2023年中国工程测量行业报告》(中国测绘学会),RTK设备在大型工程中的普及率已达85%,测量效率比传统方法提高50%以上。

| 技术对比 | 全站仪 | RTK |

|---|---|---|

| 测量精度 | ±2mm | ±1cm |

| 适用环境 | 短距离 | 大范围 |

| 自动化程度 | 中等 | 高 |

| 典型工程应用 | 建筑结构 | 道路、桥梁 |

BIM与放线结合

建筑信息模型(BIM)技术可生成三维坐标数据,直接导入全站仪或放线机器人,减少人工计算误差,中建三局在深圳某超高层项目中采用BIM+放线机器人,使放线时间缩短30%(数据来源:中建三局2023年技术白皮书)。

无人机辅助测量

对于地形复杂的项目,无人机航测可快速生成高精度地形图,2023年,成渝高铁某段采用无人机激光雷达扫描,将原本需2周的测量工作压缩至3天(中国铁道科学研究院数据)。

质量控制与常见问题

精度标准

根据《工程测量规范》(GB 50026-2020),不同工程对放线精度的要求如下:

- 工业建筑:平面误差≤5mm,高程误差≤3mm

- 民用建筑:平面误差≤10mm,高程误差≤5mm

- 道路工程:中线偏差≤20mm

常见误差来源

- 控制点位移(如地基沉降)

- 仪器未校准

- 环境因素(温度、风力)

某省级质检站2023年抽查数据显示,30%的放线问题源于控制点保护不足,20%因仪器未定期检定。

行业趋势与创新案例

智能放线机器人

三一重工推出的智能放线机器人可自动识别BIM模型数据,实现无人化操作,在长沙某产业园项目中单日完成5万平方米放线(三一集团2024年技术公报)。

5G+北斗高精度定位

中国移动与南方电网合作,在云南某输电工程中应用5G+北斗三代系统,使复杂山区的放线效率提升40%(《北斗导航应用》2024年第2期)。

数字孪生技术

北京大兴机场扩建工程通过数字孪生平台实时比对设计模型与现场放线数据,偏差超限时自动预警(民航总局2023年智慧工地试点报告)。

提升放线效率的建议

- 前期规划:优化控制网布设,避开施工扰动区。

- 设备投入:优先采用RTK或放线机器人,降低人为误差。

- 人员培训:定期组织测量员学习最新规范与技术。

- 数据管理:建立放线数据库,便于追溯与分析。

随着智能化、数字化技术的渗透,土木工程放线正从传统人工操作向自动化、高精度方向发展,融合AI算法的实时纠偏系统和云端协同放线平台或将成为新标配。