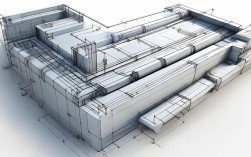

雨水课程设计在建筑设计中的创新应用

随着城市化进程加快,雨水管理成为建筑设计中不可忽视的环节,雨水课程设计不仅关注雨水的收集与利用,更强调建筑与环境的和谐共生,本文将探讨雨水课程设计的核心理念、技术应用及最新数据支撑,为建筑师、规划师及环保从业者提供参考。

雨水课程设计的核心理念

雨水课程设计(Rainwater Curriculum Design)是一种将雨水管理融入建筑规划的系统性方法,其核心在于:

- 可持续性:通过雨水收集、渗透、净化等技术,减少城市内涝,补充地下水。

- 生态融合:结合绿色屋顶、雨水花园等生态设计,提升建筑环境质量。

- 经济性:降低市政排水压力,减少建筑用水成本。

国际绿色建筑评估体系(如LEED、BREEAM)均将雨水管理作为重要评分项,新加坡的“ABC Waters”计划要求所有新建建筑必须包含雨水滞留设施,以减少地表径流。

雨水课程设计的关键技术

雨水收集系统

通过屋顶、路面等硬质表面收集雨水,存储后用于灌溉、冲厕等非饮用水用途,根据美国环保署(EPA)数据,一套高效的雨水收集系统可减少建筑30%-50%的用水需求(EPA, 2023)。

数据示例:全球部分城市雨水收集潜力

| 城市 | 年均降雨量(mm) | 可收集雨水(L/m²/年) | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 新加坡 | 2340 | 1800 | PUB Singapore, 2023 |

| 上海 | 1200 | 850 | 中国气象局, 2023 |

| 伦敦 | 750 | 550 | Met Office UK, 2023 |

绿色屋顶与雨水花园

绿色屋顶通过植被层吸收雨水,减少径流,德国是绿色屋顶技术的领先者,截至2023年,德国已有超过1.2亿平方米的绿色屋顶(FLL, 2023),雨水花园则利用植物和土壤过滤雨水,适用于低洼地区。

透水铺装

透水混凝土、透水砖等材料允许雨水下渗,减少地表积水,北京市在2023年发布的《海绵城市建设技术指南》中要求,新建道路透水铺装率不低于70%。

最新数据支撑的雨水课程设计案例

案例1:深圳光明区海绵城市项目

深圳光明区通过雨水花园、下沉式绿地等设计,使区域年径流控制率达到75%,根据深圳市水务局数据(2023),该项目每年可回用雨水约50万立方米,相当于2000户家庭年用水量。

案例2:荷兰鹿特丹“水广场”

鹿特丹的“水广场”(Water Square)在干旱时作为公共空间,暴雨时作为蓄水池,荷兰水务局(2023)数据显示,该设计使周边区域洪水风险降低40%。

雨水课程设计的未来趋势

- 智能化管理:结合物联网(IoT)技术,实时监测雨水流量与水质。

- 政策推动:全球多地立法要求新建建筑必须符合雨水管理标准,如中国《海绵城市建设评价标准》(GB/T 51345-2023)。

- 社区参与:通过教育课程提升公众对雨水资源的认知,如澳大利亚的“雨水学校”计划。

雨水课程设计不仅是技术问题,更是建筑与自然共生的哲学,建筑师应跳出传统思维,将雨水管理视为创造价值的机遇,而非单纯的环保义务。