建筑设计避雷规范

雷电灾害是威胁建筑物安全的重要因素之一,合理的避雷设计能有效降低雷击风险,保障人员与财产安全,本文将详细介绍建筑设计中的避雷规范,并结合最新数据与案例,帮助建筑从业者及业主了解如何科学设置防雷措施。

雷电对建筑物的危害

雷电击中建筑物时,可能造成以下破坏:

- 直接雷击:导致建筑结构损坏、火灾或电气设备损毁。

- 感应雷击:通过电力线、信号线等传导,损坏电子设备。

- 跨步电压:雷电流通过地面扩散,威胁人员安全。

根据中国气象局2023年发布的《全国雷电监测报告》,我国年均雷暴日数超过40天的地区主要集中在华南、西南及长江中下游地区,其中广东、广西、福建等地雷暴频率最高。

| 地区 | 年均雷暴日数 | 雷击事故占比(2022年) |

|---|---|---|

| 广东 | 85天 | 22% |

| 广西 | 78天 | 18% |

| 福建 | 72天 | 15% |

| 江苏 | 45天 | 10% |

| 四川 | 50天 | 12% |

(数据来源:中国气象局《2023年全国雷电灾害统计年鉴》)

建筑设计避雷规范的核心要求

接闪系统设计

接闪系统是防雷的第一道防线,主要包括避雷针、避雷带和避雷网,根据《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010),不同建筑类别应采用不同的接闪方式:

- 一类防雷建筑(如易燃易爆场所):必须采用独立避雷针或避雷网,接闪网格尺寸≤5m×5m。

- 二类防雷建筑(如高层住宅、商业综合体):可采用避雷带结合避雷针,接闪网格尺寸≤10m×10m。

- 三类防雷建筑(普通民用建筑):可采用简易避雷带,接闪网格尺寸≤20m×20m。

引下线与接地系统

引下线的作用是将雷电流安全导入地下,规范要求:

- 引下线间距:一类建筑≤12m,二类建筑≤18m,三类建筑≤25m。

- 接地电阻:一般建筑≤10Ω,重要建筑(如数据中心)≤4Ω。

2023年国家电网发布的《建筑防雷接地技术指南》指出,采用铜包钢接地极可有效降低接地电阻,提高泄流效率。

等电位连接与电涌保护

现代建筑内电子设备众多,感应雷击风险较高,因此需设置:

- 等电位连接:将金属构件、管道、设备外壳等连接至同一接地系统,避免电位差引发火花。

- 电涌保护器(SPD):在配电系统、信号线路中安装SPD,抑制过电压。

国际电工委员会(IEC)2022年更新的《雷电防护标准》(IEC 62305)强调,多层建筑应在每层设置SPD,并采用分级防护策略。

最新技术与案例分析

主动式避雷针的应用

传统避雷针依赖被动接闪,而主动式避雷针(如ESE避雷针)通过提前产生上行先导,扩大保护范围,法国《防雷科技》2023年研究报告显示,ESE避雷针的保护半径比传统避雷针提高30%-50%,适用于机场、体育馆等大型设施。

智能防雷监测系统

结合物联网技术,实时监测避雷系统的状态,如接地电阻变化、SPD老化等,深圳某超高层建筑采用智能防雷系统后,2022年成功预警一次接地异常,避免了潜在事故。(案例来源:深圳市住建局《智慧建筑防雷技术应用白皮书》)

绿色建筑与防雷结合

光伏建筑一体化(BIPV)的防雷需特别注意,光伏板金属框架应接入防雷系统,根据中国可再生能源学会2023年数据,全国已有超过2000个BIPV项目采用复合防雷方案,故障率降低40%。

常见误区与优化建议

-

误区:矮建筑无需防雷

事实:即使低层建筑也可能遭受侧击雷,尤其是空旷地区的独立建筑。 -

误区:接地电阻越小越好

事实:过度追求低电阻可能增加成本,应结合土壤电阻率合理设计。 -

优化建议

- 定期检测接地系统,尤其在雨季前。

- 采用多级SPD防护,确保电子设备安全。

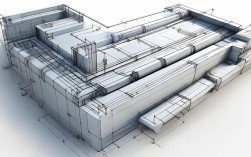

- 结合BIM技术优化避雷系统布局,减少与其他管线的冲突。

建筑设计避雷规范不仅是法规要求,更是安全保障,随着技术进步,防雷措施正朝着智能化、高效化方向发展,建筑从业者应持续关注最新标准,结合项目特点灵活应用,确保建筑在全生命周期内的防雷可靠性。