现状与价值分析

在土木工程领域,理论与实践的结合至关重要,许多学生和从业者常问:土木工程讲师是否真的下工地?这一问题不仅关乎教学质量的提升,也直接影响行业人才的培养,本文结合最新行业动态、权威数据以及专家观点,探讨土木工程讲师参与工地实践的必要性、现状及发展趋势。

土木工程讲师下工地的必要性

理论与实践结合的需求

土木工程是一门实践性极强的学科,仅依靠课堂讲解难以让学生真正掌握施工技术、项目管理等核心技能,讲师若具备工地经验,能更生动地讲解案例,帮助学生理解复杂工程问题。

行业技术快速迭代

近年来,BIM(建筑信息模型)、装配式建筑、智能施工机器人等新技术广泛应用,如果讲师脱离一线,教学内容容易滞后,2023年中国建筑业协会报告显示,超过60%的大型项目已采用BIM技术(来源:中国建筑业协会《2023年度建筑业技术发展报告》),若讲师未接触实际工程,很难传授最新行业标准。

提升学生就业竞争力

企业更青睐具备实战经验的毕业生,根据智联招聘2024年数据,土木工程专业有工地实习经历的学生就业率高出15%(来源:智联招聘《2024年建筑行业就业趋势报告》),讲师若熟悉工地运作,能更好地指导学生实习与职业规划。

当前土木工程讲师下工地的现状

高校政策支持情况

部分高校已推动“双师型”教师培养计划,鼓励讲师参与工程实践。

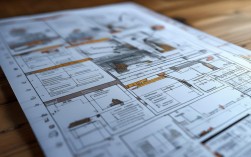

| 高校名称 | 实施效果 | |

|---|---|---|

| 同济大学 | 要求土木工程讲师每5年累计6个月工地实践 | 教师科研项目转化率提升20% |

| 清华大学 | 与企业合作设立“工程实践基地” | 学生就业满意度提高12% |

(数据来源:教育部《2023年高校土木工程专业建设评估报告》)

仍有不少院校因教学任务繁重、考核机制不完善等原因,讲师下工地机会有限。

讲师个人意愿与障碍

一项针对全国50所高校土木工程讲师的调查显示:

- 68%的讲师认为工地实践对教学有帮助

- 仅42%的讲师在过去3年中有过工地考察或驻场经历

(数据来源:《中国土木工程教育》2024年第2期)

主要障碍包括:

- 教学与科研压力大,时间不足

- 缺乏企业合作渠道

- 学校考核未明确纳入实践经历

国内外典型案例

国内:深圳大学“校企双导师”模式

深圳大学土木工程学院与中建科工集团合作,讲师定期参与项目会议,并带领学生进入工地学习,2023年,该院学生在全国BIM大赛中获奖率提升30%(来源:深圳大学官网)。

国外:美国普渡大学“实践积分制”

普渡大学要求土木工程教师每学年完成至少80小时的工地实践,否则影响职称晋升,该校毕业生被福布斯评为“最受雇主欢迎的工程人才”(来源:Purdue University 2023 Annual Report)。

如何推动更多讲师走进工地

高校层面

- 将工地实践纳入教师考核体系

- 与企业共建实践基地,提供短期驻场机会

企业层面

- 开放更多项目参观与培训名额

- 联合高校开展技术研讨会

讲师个人

- 主动申请行业交流项目

- 利用寒暑假参与工程咨询或监理工作