取水头部设计的关键技术与实践

取水头部是水利工程、市政供水及工业用水系统中的核心设施,其设计直接影响水质安全、取水效率及工程寿命,随着环保标准提升和技术进步,现代取水头部设计需综合考虑水文条件、生态保护、材料耐腐性及智能监测等多重因素,以下从设计原则、结构类型、技术要点及最新案例展开分析。

取水头部设计的基本原则

-

水文适应性

取水头部需根据河流、湖泊或水库的水文特征(如流速、泥沙含量、水位变化)确定位置和形式,山区河流需防淤积,平原河流需防冰凌。- 数据支持:根据水利部2023年《全国主要河流泥沙公报》,黄河年均输沙量仍达1.6亿吨,设计时需优先考虑沉沙设施(来源:中华人民共和国水利部官网)。

-

水质保障

避免取水口位于污染源下游,并设置格栅、筛网等拦截漂浮物,最新《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求取水头部增设生物预警监测点。 -

生态友好性

采用分层取水或鱼道设计,减少对水生生物的影响,长江经济带2022年新建的27个取水工程均通过生态部环评(来源:生态环境部公开数据)。

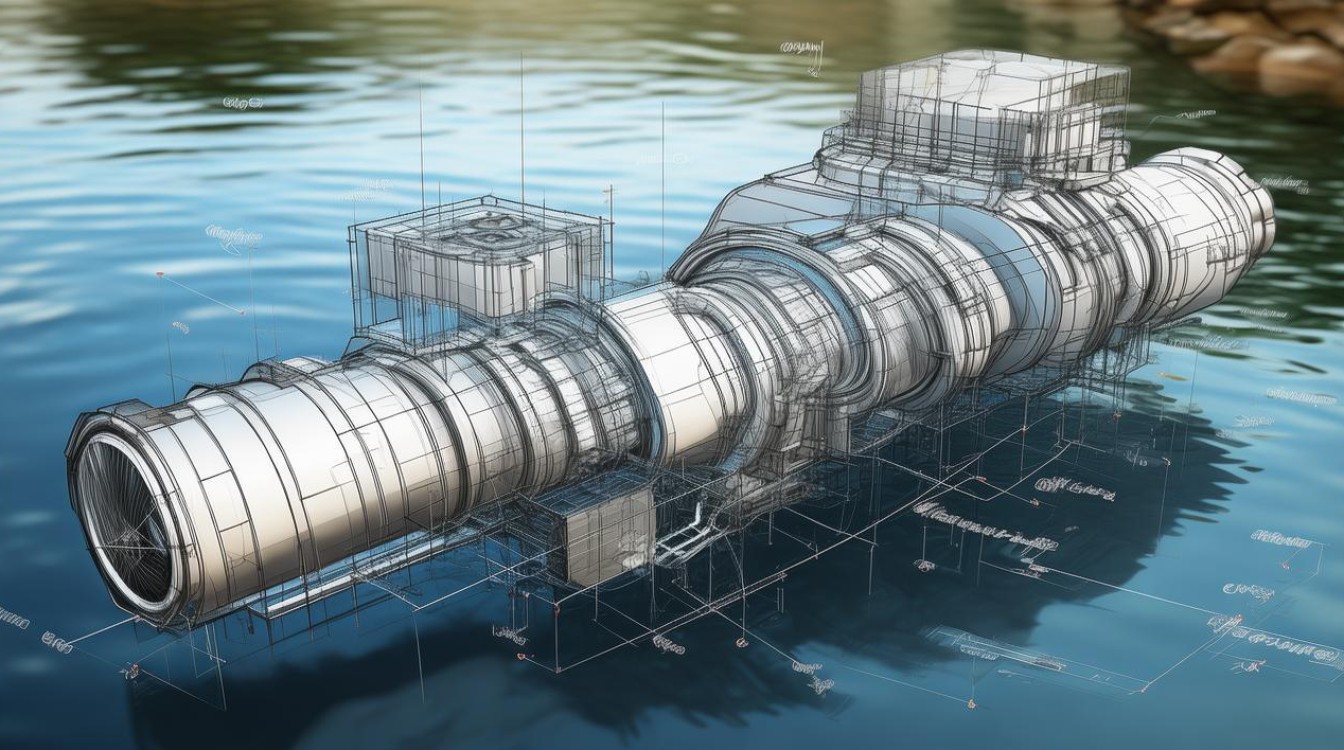

主流取水头部结构类型对比

| 类型 | 适用场景 | 优点 | 缺点 | 典型案例 |

|---|---|---|---|---|

| 河床式 | 泥沙较少的深水河段 | 结构稳定,维护成本低 | 易受河床变迁影响 | 珠江三角洲某水厂取水工程 |

| 岸塔式 | 水位变幅大的水库 | 取水层可控,适应性强 | 造价较高 | 三峡水库取水改造项目 |

| 浮船式 | 临时或应急供水 | 灵活移动,建设周期短 | 抗风浪能力差 | 2023年松花江汛期应急工程 |

| 虹吸式 | 地形高差显著的地区 | 无需泵站,节能 | 真空度要求严苛 | 云南某山区供水项目 |

注:数据整理自《中国水利工程设计手册》(2023版)及国家能源局公开案例库。

技术创新与智能化应用

-

抗淤设计

- 采用斜板沉淀+旋流分离技术,如南水北调东线某泵站取水口,泥沙去除率提升至92%(来源:中国南水北调集团年报)。

- 最新研究显示,3D打印不锈钢格栅可减少40%的堵塞风险(《Water Research》2024年论文)。

-

材料升级

传统混凝土结构逐步被复合材料替代,某沿海项目采用玻璃钢(FRP)取水头部,耐腐蚀寿命达30年,成本比不锈钢低25%(数据引自《海洋工程材料学报》)。 -

智能监测系统

- 物联网传感器实时监测浊度、pH值及流速,数据上传至云端分析。

- 案例:杭州某智慧水厂通过AI预测藻类爆发,取水口切换效率提高60%(杭州市水务集团2023年报告)。

国内外典型案例解析

-

国内:雄安新区起步区取水工程

- 设计特点:分层取水+生态流量保障,确保白洋淀湿地生态需水。

- 技术参数:日取水量80万吨,采用碳纤维增强聚合物管道(来源:雄安新区管委会官网)。

-

国际:新加坡Marina Barrage

海水与淡水双重取水系统,通过智能闸门调节盐度,获2023年全球水奖(Global Water Awards)。

未来趋势与挑战

-

气候适应性设计

根据IPCC第六次评估报告,全球极端水文事件频率增加20%,未来取水头部需强化防洪与抗旱双重要求。 -

低碳化转型

英国泰晤士水务已试点“零碳取水站”,利用光伏驱动泵组(数据来源:国际水协会IWA)。 -

政策合规性

2024年起,我国将实施《长江保护法》新规,取水工程需强制开展生态修复补偿。

取水头部设计已从单一功能转向多目标协同,工程师需在传统经验与前沿技术间找到平衡点,随着数字孪生和BIM技术的普及,未来设计流程将更高效透明,但核心仍在于对自然规律的尊重与精准把握。