商业内街设计的核心要素与创新实践

商业内街作为城市商业综合体的重要组成部分,不仅是消费场所,更是社交、休闲与文化的载体,优秀的商业内街设计需兼顾功能性、体验性与可持续性,同时结合现代商业趋势与技术手段,本文将从空间规划、业态布局、人流动线、绿色设计及数字化应用等维度,结合最新行业数据,探讨商业内街设计的关键策略。

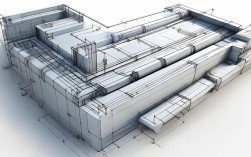

空间规划:尺度与氛围的平衡

商业内街的空间尺度直接影响消费者的舒适度与停留时间,根据《2023年中国商业综合体设计趋势报告》(来源:仲量联行),宽度在12-18米的步行街最受欢迎,既能保证人流畅通,又能营造适宜的围合感,上海前滩太古里采用15米主街搭配8-10米次级通道,形成层次分明的空间序列。

数据支持:全球典型商业内街尺度对比

| 项目名称 | 所在城市 | 主街宽度(米) | 客流量(万人次/年) | 来源 |

|---|---|---|---|---|

| 成都远洋太古里 | 成都 | 16 | 4200 | 戴德梁行2023报告 |

| 东京银座GINZA SIX | 东京 | 14 | 3800 | 日本森大厦株式会社 |

| 北京SKP南馆 | 北京 | 12 | 3500 | 第一太平戴维斯2024调研 |

业态布局:从单一消费到复合体验

现代商业内街的业态正从传统零售转向“零售+体验+社交”的混合模式,根据麦肯锡《2024全球零售业展望》,餐饮、娱乐与生活方式类业态占比已从2019年的35%提升至2024年的52%,以深圳万象天地为例,其内街引入%Arabica咖啡、茑屋书店等品牌,配合定期市集活动,使非购物消费占比达47%(数据来源:华润置地2023年报)。

创新案例:

- 上海TX淮海:通过“策展型零售”模式,将艺术展览与快闪店结合,年客流增长28%(来源:盈石中国2023商业地产白皮书)。

- 曼谷The Commons:阶梯式开放空间搭配社区型餐饮,复购率较传统商场高40%(来源:泰国零售协会)。

人流动线:科学引导与停留点设计

合理的人流动线需避免“冷区”,并通过节点设计延长停留时间,国际建筑事务所CallisonRTKL的研究表明,消费者在弧形路径中的步行意愿比直线路径高22%,广州K11艺术购物中心通过环形动线与中庭艺术装置结合,使平均停留时间达2.1小时(来源:新世界发展2023年报)。

关键策略:

- 视觉通透性:沿街店铺采用玻璃幕墙,可见性提升30%(来源:美国ULI城市土地学会)。

- 节点密度:每100米设置1-2个互动装置或休憩区,可增加15%的二次消费(来源:日本三菱地所设计研究所)。

绿色设计:可持续与舒适性并重

绿色商业内街不仅降低能耗,还能提升消费者好感度,根据世界绿色建筑委员会(WGBC)数据,拥有LEED认证的商业项目租金溢价可达10-15%,新加坡福南数码生活广场通过垂直绿化和遮阳系统,夏季降温3-5℃,能耗减少18%(来源:新加坡建屋发展局2023报告)。

前沿技术应用:

- 光伏路面:伦敦伯德街采用太阳能地砖,年发电量达8,000kWh(来源:英国建筑研究院)。

- 智能灌溉:迪拜City Walk通过土壤湿度传感器节水40%(来源:中东绿色建筑协会)。

数字化赋能:从线下到OMO融合

AR导航、智能停车等数字化工具已成为商业内街标配,高德地图《2023商业综合体数字化指数》显示,接入实时导航系统的项目客流量平均提升12%,杭州湖滨银泰in77通过小程序实现“线上领券-线下核销-社交分享”闭环,会员转化率提高25%(来源:阿里巴巴本地生活2024案例库)。

未来趋势:

- 元宇宙试衣间:韩国乐天世界塔内街推出虚拟试穿,单店转化率提升17%(来源:三星电子2024商业科技报告)。

- 动态定价系统:上海BFC外滩金融中心通过AI调整餐饮时段折扣,坪效增长9%(来源:微软亚洲研究院)。

商业内街的设计已进入“场景革命”时代,成功的项目需在物理空间与数字生态间找到平衡点,从东京的窄巷式商业到深圳的科技感街区,全球案例证明,只有将人的需求置于核心,才能创造持久活力的商业空间。