将班组长从“生产任务的执行者”转变为“生产现场的安全第一责任人”和“安全文化的传播者”,最终实现“零事故”的目标。

(图片来源网络,侵删)

这个目的可以分解为以下几个层面:

知识与认知层面:从“不懂”到“精通”

-

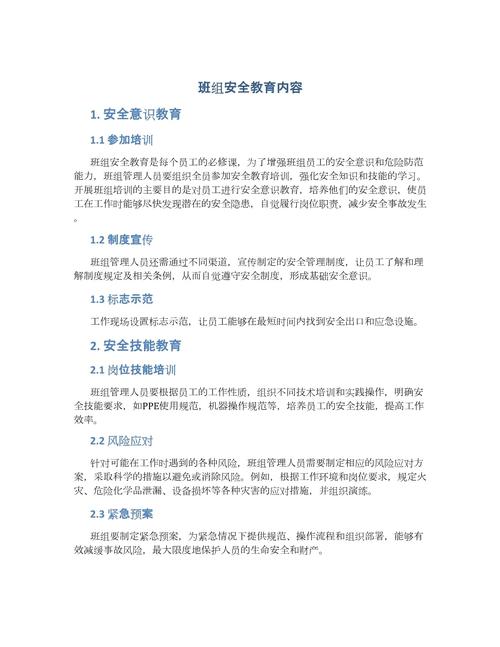

掌握法律法规与公司制度:

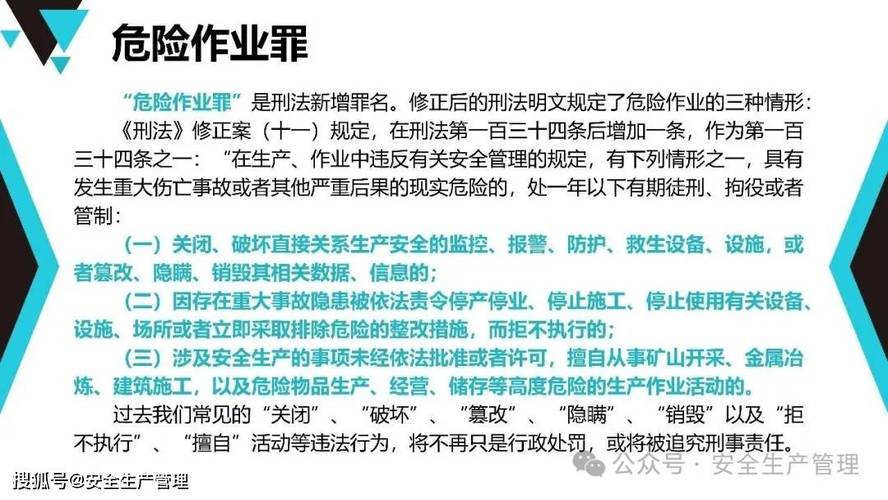

- 目的: 让班组长明确知道“法律要求什么”、“公司规定什么”,知道自己的安全职责是“法定的”和“制度的”,而不是可有可无的。

- 学习《安全生产法》等法律法规中关于班组长的职责,以及公司的安全管理制度、操作规程、应急预案等。

-

理解安全管理的核心理论:

- 目的: 掌握科学的安全管理方法,改变“凭经验、拍脑袋”的传统管理模式。

- 学习风险管理(如JSA/JHA工作安全分析法)、事故致因理论(如海因里希法则)、安全检查与隐患排查治理、安全标准化等。

-

熟悉本岗位及班组相关风险:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 目的: 能够准确识别出自己班组在生产活动中存在的具体危险源和风险点。

- 学习本班组所使用的设备、物料、工艺流程中的潜在风险,以及可能导致的伤害类型(如机械伤害、触电、火灾、中毒等)。

技能与能力层面:从“知道”到“做到”

-

提升风险辨识与隐患排查能力:

- 目的: 让班组长具备“火眼金睛”,能够主动、及时发现现场的不安全状态(如设备缺陷、物料堆放不当)和不安全行为(如违章操作、未佩戴劳保用品)。

- 进行现场模拟演练,学习如何使用检查表,如何进行有效的观察和记录。

-

强化安全监督与纠正能力:

- 目的: 改变“老好人”思想,敢于和善于对班组成员的不安全行为进行制止和纠正。

- 学习有效的沟通技巧,如何进行安全观察与沟通(BBS),如何进行批评与教育,做到“严管就是厚爱”。

-

掌握应急处置与急救技能:

- 目的: 在事故发生的“黄金时间”内,能够第一时间采取正确的措施,控制事态、抢救伤员、减少损失。

- 学习火灾报警与初期灭火、触电急救、心肺复苏、止血包扎等基本急救技能,以及如何启动和引导班组应急疏散。

-

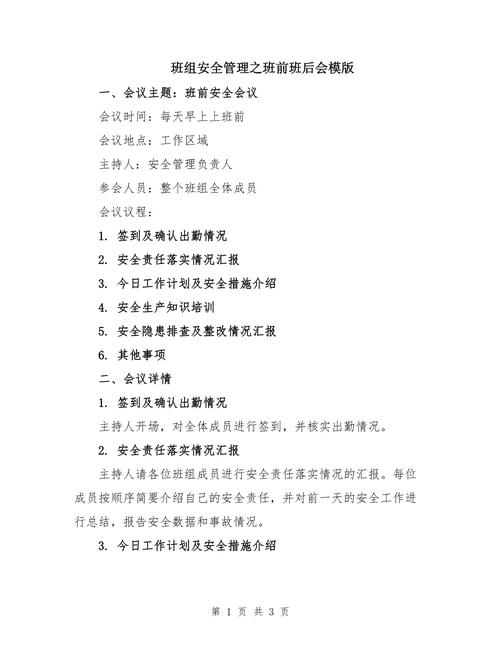

培养安全培训与教育能力:

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)- 目的: 班组长是员工最直接的老师,要能对新员工、转岗员工进行有效的岗前安全培训,并能利用班前会、班后会进行日常安全提醒。

- 学习如何制定简单的培训计划,如何讲解操作规程和安全注意事项,如何组织安全讨论。

责任与意识层面:从“要我做”到“我要做”

-

强化“安全第一”的责任意识:

- 目的: 根植“管生产必须管安全”、“谁主管,谁负责”的理念,让班组长深刻认识到自己对班组的安全负不可推卸的责任。

- 通过案例分析,让班组长看到因失职导致的事故后果,从而产生敬畏之心和责任感。

-

树立“预防为主”的主动意识:

- 目的: 改变“出了问题再解决”的被动思维,转变为“主动发现并消除隐患”的主动思维。

- 学习如何分析未遂事件(Near Miss),从中吸取教训,防止事故发生。

-

培养“全员参与”的团队意识:

- 目的: 推动班组安全管理从“班组长一人操心”转变为“全班组成员共同负责”。

- 学习如何建立班组安全互助机制,鼓励员工报告隐患和提出安全建议,营造“人人讲安全,事事为安全”的良好氛围。

对班组长进行安全培训,最终要实现以下转变:

- 角色转变: 从“生产员”到 “安全员”。

- 思维转变: 从“被动应付”到 “主动预防”。

- 方法转变: 从“经验管理”到 “科学管理”。

- 目标转变: 从“完成任务”到 “保障生命”。

通过系统性的培训,合格的班组长将成为企业安全管理的“神经末梢”,是连接公司安全决策和一线员工的关键枢纽,是确保企业安全生产最坚实、最可靠的防线。